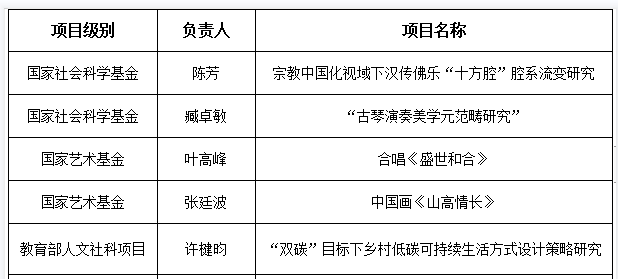

近日,艺术学院叶高峰老师的合唱《盛世和合》、张廷波老师的中国画《山高情长》双双获得国家艺术基金,加上前不久获批的2项国家社科基金、2项教育部项目,半年内艺术学院共获得5项部级以上项目,立项数名列全国同类二级学院前茅。在较短时间内,艺术学院之所以能取得如此成果,主要得益于学院近年来推出的“三新”举措。

一是革“新”观念,做到“引用结合”。首先是积极引进人才,学院党政高度重视,围绕学校“新三步走”目标,把抓好人才工作当做发展的第一要务,提出“人才强院”战略。院长书记亲自对接,加大人才引进力度,三年来共引进学科带头人 2名,引育教授5人,博士15人。其次是积极培养和使用人才,通过“人才论坛”,“院长书记面对面”、“博士论坛”等平台分享成功经验,并引导教师制订个人发展规划,帮助教师实现个人发展、学生培养、学院发展的高度统一。

二是创“新”机制,实施“一人一签”。一方面,学院聚焦申硕的关键性指标,制定教师“一人一签”制度,内容包括在教学、科研、服务等十二类指标。学院与每一位教师签订协议,教师可以根据自身特点选择相应的指标任务来完成。另一方面,学院将教师指标完成的情况与下一轮岗位聘任结合,同时与考核奖的发放挂钩,对学校下拨给学院的考核奖进行二次分配。“一人一签”制度实施后,更多教师走出“舒适区”,投入教学、科研、服务活动,学院标志性成果取得了重大突破。

三是创“新”载体,做到“量身打造”。国家项目是标志性成果的的核心,如何争取更多的国家项目?一方面,学院在“量”上做文章。以副教授和博士为主体,学院组织教师积极申报项目,先把数量做大,近年来教师项目的申报量成倍数增加。另一方面,在“质”上做文章。在项目申报中选题是关键,院长常常会根据教师的学科特长给出重要建议。在教师形成思路和框架结构后,学院又会采取研讨会的方式,让项目在学科团队内部先进行交流,以团队的力量帮助教师进一步完善写作思路。最后学院还会邀请专家帮助教师精心打磨,以提高项目申报的质量。

自“三新”举措实施以来,学院取得标志性成果170余项。其中项目申报等方面,近三年获得国家级项目10项,教育部人文社科项目8项,其他省部级项目50余项。横向项目经费达到2000余万。

“抢抓机遇,埋头实干,始终保持奔跑的姿态”已是当下艺术人生活的一种常态,我们似乎已听到了轰隆隆的前进的脚步声,声响越来越大,激励全体艺术人向着太阳,向着胜利的大海继续前行。