5月22日下午,教师教育(体育)学院学前教育系在A2阶梯教室开展了“成长中的遭遇与相遇:‘自我中心’与‘他者立场’”主题讲座。华中科技大学教育科学研究院教授、博士生导师刘亚敏担任主讲,副院长任翔宇主持。学前教育系部分师生参与本次讲座。

讲座现场

讲座伊始,刘教授以黑格尔的哲学思想切入,指出黑格尔深刻意识到差异的不容忽视性,“自我”并非孤立存在,而是只有在与“他者”发生关系中才能真正认识自身。马克思的实践哲学中,“他者”的概念贯穿始终,“我”与“他者”构成有差异的统一,相互依存于庞大的关系网络。法国哲学家列维纳斯的他者论,更是有力批判了唯我论,强调主体与责任紧密相连,以及“非对称关系”下“他者”的非互惠性。这种非互惠性体现在权力、知识、地位等诸多方面的不对等,“他者”常是被边缘化的群体或个体,而我们需要通过理解和解决与“他者”的关系来重新定义自我。

刘教授进一步阐述,在教育情境中,教育者与受教育者都是为他者存在的“自我”,应摆脱“工具人”角色,追求更丰富的发展可能性。这一观点为教育工作者和学生重新审视自身角色提供了全新视角。

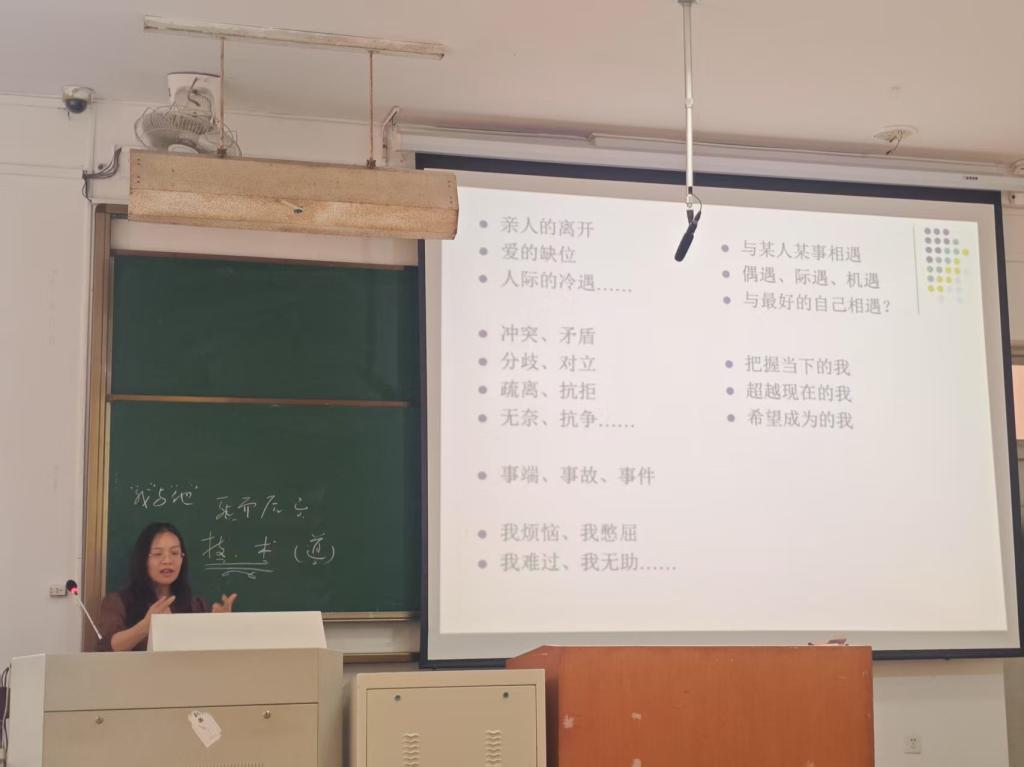

谈及成长的内涵,刘教授提出了独特见解。她认为成长是一个多维度的过程,从会做人,注重道德品质与人际交往;到会做事,强调专业知识技能的掌握;再到既会做人又会做事,实现品德与能力的融合;最终达到做事即做人,做人即做事的境界,实现内在与外在的高度统一。

在探讨自我与他者的关系时,刘教授划分出相遇的三个层次。最初是自我与他者疏离,个体局限于自我世界;随后进入自我向他者注视阶段,开始关注和接纳他者;最高层次是自我与他者统一,二者相互交融、共同发展。这种关系在师生关系和学思关系中有生动体现。师生关系呈现共生状态,学思关系则是相辅相成,推动个体知识与思维不断进步。

讲座现场

为更直观展现个人成长历程,刘教授展示了一张能力进阶图。从基础的个人修养、身体健康和刻苦勤奋,到研究能力、沟通表达能力、自信心与知识面的拓展,再到高效工作与创新能力的提升,构成了从合格级到优秀级、杰出级的成长阶梯。

从哲学角度看,主体性问题的变迁经历了主体性哲学、主体间性哲学和伦理主体三个阶段。主体性哲学关注自我对他者的认识与统一;主体间性哲学侧重自我与他者的交流沟通;伦理主体则体现他者对自我的超越,个体在与他者的关系中实现道德升华。

讲座过程中,刘教授旁征博引,结合大量生动案例与深刻理论分析,深入浅出地讲解让在场师生沉浸其中。同学们全神贯注,积极思考,在互动环节踊跃提问,与刘教授展开热烈讨论。刘教授耐心解答每一个问题,为同学们提供专业指导与建议,现场气氛热烈而融洽。

讲座结束后,学前教育专业负责人王声平对刘亚敏教授表示诚挚感谢。此次讲座不仅为师生们带来了一场知识与思想的盛宴,丰富了大家对教育和成长的认知,更为台州学院的学术氛围增添了浓厚色彩,为教育者提供了新的思维方法,更好引导学生成长和发展。通过本次讲座,学生们对自身发展也有了更清晰的规划与思考,激励他们在成长道路上不断探索、勇于超越。

主讲人简介:

刘亚敏,湖北武汉人,教育学博士,华中科技大学教育科学研究院教授、博士生导师,美国加州大学戴维斯分校访问学者。担任教育部高等教育教学评估中心普通高等学校审核评估专家、中国高等教育学会高等教育学专业委员会理事会常务理事、中国高等教育学会院校研究分会第四届常务理事、湖北省妇女儿童发展专家智库专家、湖北省家庭教育专家库专家等兼职。主要研究领域为高等教育管理、学位与研究生教育,研究方向为大学文化、院校治理、研究生教育、家庭教育。已在《教育研究》《高等教育研究》《高等工程教育研究》《复旦教育论坛》《国家教育行政学院学报》等人文社科学术刊物上公开发表论文70余篇,研究成果涉及大学文化与院校治理、专业学位研究生教育、大学教学审美、家校合作育人等主题。出版专著2部、译著1部;主持国家社科基金、教育部人文社科研究规划基金、全国教育科学规划课题、湖北省教育科学规划重大招标课题、中国学位与研究生教育学会重点课题、中国研究生院院长联席会研究生教育研究重点课题等项目。